佐藤製薬株式会社様のご厚志により、各講座(研究室)に配属されている学生(学士課程、修士課程、博士課程)の研究活動の活性化のために「佐藤製薬株式会社研究奨励資金」を創設しています。

各講座(研究室)に配属された学生は、研究室内のメンバーと切磋琢磨しながら研究を進めていますが、他大学等の研究者等とも交流し、より高みを目指してもらうことを目的に「Sato Pharmaceutical Research Encouragement Award」を設け、国内外で開催される学会発表の経験を積んでもらえるよう学会参加に係る経費を補助しています。

活動報告

※第7~8回、第10〜13回は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、申請なし。

第19回助成

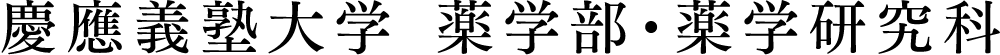

日本薬学会第145年会(2025年03月27日~03月29日)(福岡県福岡市)

この度は佐藤製薬株式会社Research Encouragement Awardに採択していただきまして、心より感謝申し上げます。

私は日本薬学会第145回年会にて、「内分泌療法感受性の乳がん患者において胃酸分泌抑制薬が CDK4/6 阻害薬の治療効果に与える影響」という演題で口頭発表を行いました。

本研究では、胃酸分泌抑制薬ががん患者に広く使用されている現状を踏まえ、これらの薬剤と転移・再発乳がんの主要サブタイプにおける第一選択薬のパルボシクリブ、またはアベマシクリブとの薬物間相互作用に着目しました。この相互作用に関する国内からの報告は限られており、さらなる研究が求められています。

初めての口頭発表であり緊張しましたが、限られた時間の中で、簡潔かつ的確な発表ができるよう試行錯誤を繰り返しました。共同研究者の先生方からも多くのご意見を頂戴し、納得のいく発表をすることができました。会場でお聞きいただいた先生方からもご質問いただき、大変有意義な機会となりました。

また、本学会は、薬学関係の幅広い演題が発表されており、今後臨床現場にでる薬学生として多くの知見を得ることができました。この経験を活かし、臨床課題の解決に向けて今後も研究に取り組んでいきたいと思います。

末集ではございますが、この度、本学会参加に係るご支援をいただきました佐勝製薬株式会社様に心より御礼申し上げます。

(薬学部薬学科 6年/髙橋 佳織)

第18回助成

第47回日本分子生物学会年会(2024年11月26日~11月29日)

(福岡国際会議場・マリンメッセ福岡)

私は福岡で開催された第47回日本分子生物学会年会において、「人工冬眠下における腸内細菌叢の動態と宿主への影響の解明」という演題で、ミニシンポジウムにおいて口頭発表及びポスター発表を行いました。

近年、視床下部に存在するQ神経を特異的に刺激することによって、体温と酸素消費量の低下を特徴とする人工冬眠様状態を誘導できることが明らかになりました。本研究では、宿主と密接な関係にある腸内細菌の人工冬眠下における動態を把握するため、人工冬眠下の腸内細菌叢の変化と腸内細菌叢が宿主の代謝機能に与える影響を調べ、その成果を発表させていただきました。

本学会では、分生生物学や神経科学などの幅広い分野の研究者が集まり、最先端の研究成果について、分野を超えた活発な討論及び意見交換が行われていました。口頭発表及びポスター発表では、様々な分野の研究者と活発なディスカッションを行うことができました。これまで得たことのなかった新しい視点からの指摘やアドバイスをいただくことができたため、今後の研究に活かしていきたいと思います。また、多くの講演や発表を聴講し、非常に良い刺激を受けることができました。

最後になりますが、本学会に参加するにあたり、多大なるご支援を賜りました佐藤製薬株式会社様に心より御礼申し上げます。

(薬学研究科 修士課程1年/宮島 伶奈)

第18回メタボロームシンポジウム(2024年10月23日~10月25日)

(山形県鶴岡市)

私は山形県鶴岡市で開催された第18回メタボロームシンポジウムに参加し、「質量分析イメージングを用いた腸管免疫に関連する脂質の探索」というタイトルで口頭発表およびポスター発表を行い、優秀若手発表賞を受賞しました。

近年、免疫細胞はサブセットごとに脂質組成が異なることが明らかとなりつつありますが、それらが免疫機能に与える影響およびその空間制御については未だ不明な点が多く残されています。本研究では腸管免疫に関連する脂溶性代謝物を同定するため、質量分析イメージングを用いてパイエル板の解析を行い、免疫細胞の局在と相関する脂質の分布を明らかとしました。さらに、脂質代謝酵素欠損マウスを解析することで、それら脂質の制御因子の一つを明らかとしました。

学会発表を通じて、限られた発表時間の中で端的に研究内容を伝えることの難しさを実感しました。日ごろから研究室の先輩や後輩、先生方とのディスカッションを繰り返した成果もあり、発表当日は落ち着いて質疑応答に臨むことができたことが、今回の受賞につながったと考えています。

また本学会では、最先端の質量分析技術を用いた研究発表を聴講し、積極的に質疑応答に参加することで最先端の知見を吸収しました。懇親会では老化研究の専門家と直接お話しする機会があり、研究内容に加えて、研究を始めた動機や今後の展望についてなど大変貴重なお話を伺うことができました。

最後になりますが、本学会発表は佐藤製薬株式会社様から研究奨励資金をいただき実現しました。この場をお借りし、厚く御礼申し上げます。

(薬学部薬学科 6年/星野 大志)

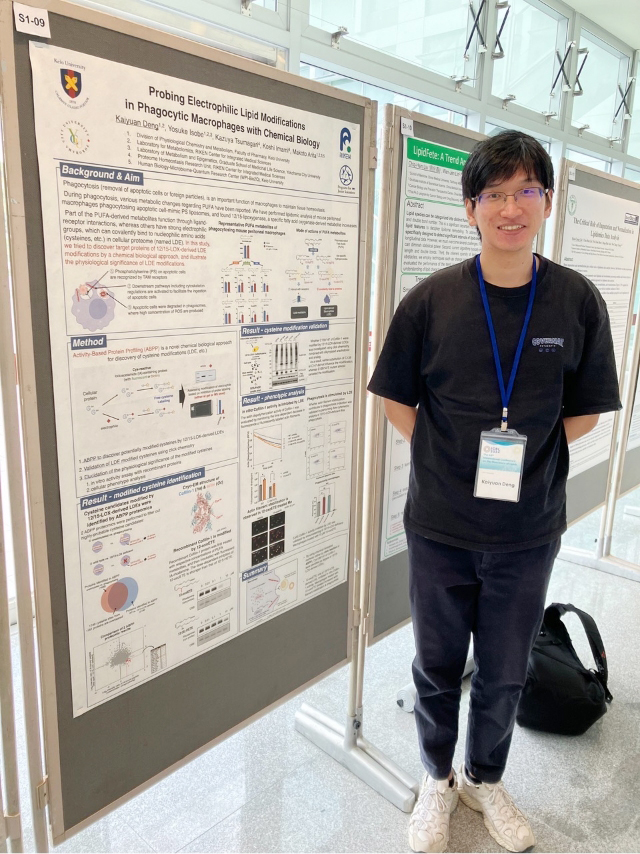

The 64th International Conference on the Bioscience of Lipids 2024 (ICBL 2024)

(2024年10月15日~10月18日)

(台湾・台北市)

この度、台湾・台北市で開催された「International Conference on the Bioscience of Lipids 2024」に参加し、「Probing Electrophilic Lipid Modifications in Phagocytic Macrophages with Chemical Biology」という演題でポスター発表をさせて頂きました。

マクロファージは貪食作用を介してアポトーシス細胞を除去し、組織恒常性を維持する。貪食過程では様々な代謝変動が起こっており、その中でも親電子性脂質代謝物 (Lipid-Derived Electrophile: LDE)と呼ばれる反応性の高い代謝物は、細胞内タンパク質のシステイン残基などを修飾することが言われているが、これらLDEによる翻訳後修飾の全体像が明らかではない。本研究では、Activity-Based Protein Profiling (ABPP)というケミカルバイオロジー手法を用いて、細胞内タンパク質のシステインの修飾状態を包括的かつ定量的に解析することで、マウス腹腔マクロファージに高発現している貪食関連酵素である12/15-リポキシゲナーゼが生成するLDEの標的タンパク質同定に成功した。その中で、細胞骨格脱重合分子であるCofilin-1を注目し、LDE処理によるin vitroのCofilin-1活性抑制及び細胞貪食亢進が認められ、LDE修飾がマクロファージの生理機能を制御することが示唆された。

学会に参加したことで、脂質研究に関連する重要かつ最新な知見を学ことができ、今後の研究に対する刺激を得ることができました。また発表当日では、多くの先生方からご意見・ご質問頂き、新たな視点から研究内容を考え、活発な議論を行うことができました。

最後になりますが、本学会に参加するにあたり、多大なるご支援を賜りました佐藤製薬株式会社様に心より感謝申し上げます。

(薬学研究科 後期博士課程3年/鄧 開元)

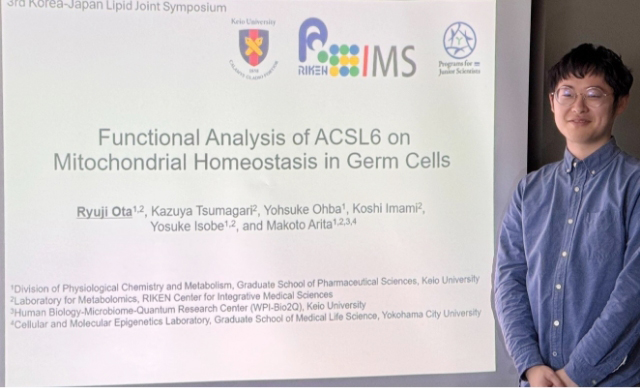

3rd Korea-Japan Lipid Joint Symposium(2024年05月21日〜05月23日)

(韓国・釜山)

私は、2024年5月21日から5月23日に韓国・釜山で開催された3rd Korea-Japan Lipid Joint Symposiumに参加し、「Functional Analysis of ACSL6 on Mitochondrial Homeostasis in Germ Cells」というタイトルで口頭発表をさせていただきました。

ドコサヘキサエン酸(DHA)は、精子形成に重要な長鎖多価不飽和脂肪酸(LC-PUFA)です。長鎖アシルCoA合成酵素6(Acsl6)は、DHAをはじめとするLC-PUFAを選択的にLC-PUFA-CoAに代謝する酵素であり、DHAを含むリン脂質の産生に寄与します。現在までにAcsl6欠損マウスの精細胞においてDHAを含有するリン脂質が減少し、精子形成異常を伴う不妊であることが報告されています。しかし、精子が分化する過程におけるAcsl6の機能は明らかとなっていませんでした。本研究では、精子分化過程におけるAcsl6の機能を解明するために、異なる分化段階の精細胞を単離し、プロテオミクスを行いました。その結果、Acsl6欠損マウスの精細胞でミトコンドリア関連タンパク質の発現が減少し、ミトコンドリアの膜電位差が有意に減少していることを見出しました。本学会を通じて、学会参加者のみなさまと研究内容について活発に議論することができました。いただいたコメントを参考にし、今後、論文投稿に向けて準備を進めるとともに、更に研究を発展させたいと考えております。本学会の参加・発表に際し、佐藤製薬株式会社様の多大なるご支援を賜りました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

(薬学研究科 博士課程3年/太田 龍志)

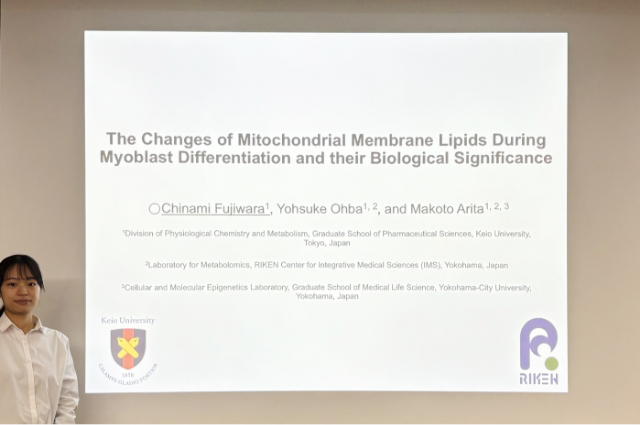

Korea-Japan Lipid Joint Symposium(2024年05月21日~05月23日)

(韓国・釜山)

私は韓国、釜山で開催された3rd-Korea Japan Lipid Joint Symposiumに参加し、" The Changes of Mitochondrial Membrane Lipids During Myoblast Differentiation and their Biological Significance" というタイトルで口頭発表を行いました。

筋細胞分化の過程で、ミトコンドリアの機能および形態は大きく変化することが知られています。また、筋芽細胞におけるミトコンドリア膜脂質環境は筋細胞分化に影響を与えることが示されているものの、筋細胞分化の過程において、ミトコンドリアの膜脂質が変化しているのか詳細に解析した例はありませんでした。そこで本研究では、筋細胞分化の過程において、ミトコンドリア膜脂質がどのように変化しているのか、また、その変化が筋細胞分化にどのような影響をもたらすのか明らかにすることを目指しました。結果として、筋芽細胞の分化に伴い、ミトコンドリアに限局するリン脂質のカルジオリピン(CL)のリノール酸(18:2)含有量が増加していることを見出すことができました。

本学会を通じて、韓国および日本の脂質生物学における最先端の情報に触れるとともに、研究者の方々と意見交換をすることで、自身の研究への考察をさらに深めることができました。

最後になりますが、本学会に参加に際し、佐藤製薬株式会社様の多大なご支援に心より感謝申し上げます。

(薬学研究科 修士課程1年/藤原 千那美)

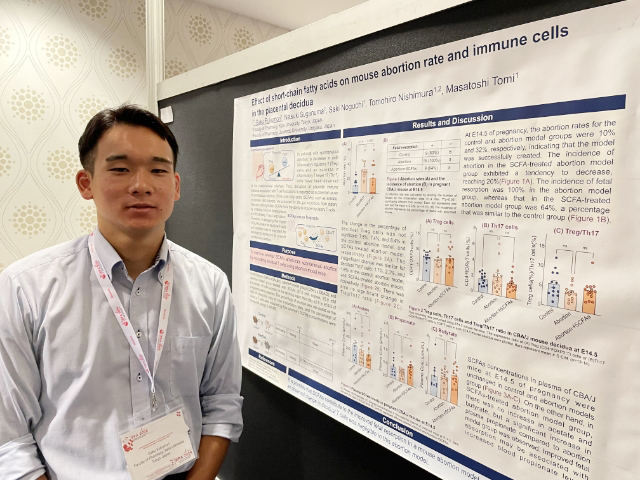

International Federation of Placenta Associations 2024

(2024年09月02日~09月08日)

(カナダ・モントリオール)

2024年9月3日から6日にDoubleTree by Hilton Montrealにて開催されたInternational Federation of Placenta Associations 2024(IFPA2024)に参加し、「Effect of short-chain fatty acids on mouse abortion rate and immune cells in the placental decidua」のタイトルで研究発表を行いました。IFPAは1995年の第1回以降、様々な国・地域で開催されており、IFPA2024には日本からも10名以上が参加し、国・地域及び研究分野を超えた活発な議論が展開されました。

胎盤における免疫寛容の破綻は流産の原因と示唆されています。特に胎児由来の胎盤と母体子宮の境界である脱落膜において、制御性T (Treg)細胞の減少は流産に関与するため、脱落膜Treg細胞の誘導は流産予防に繋がる可能性があります。そこでTreg細胞の誘導能があるとされる短鎖脂肪酸に着目し、自然流産モデルマウスに短鎖脂肪酸を投与することで脱落膜T細胞や胎仔吸収に与える影響を評価しました。本学会では短鎖脂肪酸が自然流産モデルマウスの脱落膜T細胞に及ぼす影響は小さい一方、胎仔吸収の改善に一部寄与する可能性があることを提示できました。また学会には全日参加し、他者の発表の聴講も積極的に行い、胎盤と他の組織間における生理物質の相互作用や妊娠時期別の脱落膜免疫細胞の挙動や各機能の差異について理解を深めることができました。

総じて本学会は自身の研究内容を英語で伝える貴重な機会になっただけでなく、他国の参加者を通じて胎盤研究に対する新たな知見や発表における表現方法を学ぶことができ、大変有意義な機会となりました。

最後になりますが、本学会への参加に際し多大なるご支援を賜りました佐藤製薬株式会社様に心より感謝申し上げます。

(薬学研究科 修士課程2年/福森 岳)

The 30th International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems (ICMRBS2024)(2024年08月18日~08月23日)

(韓国・ソウル)

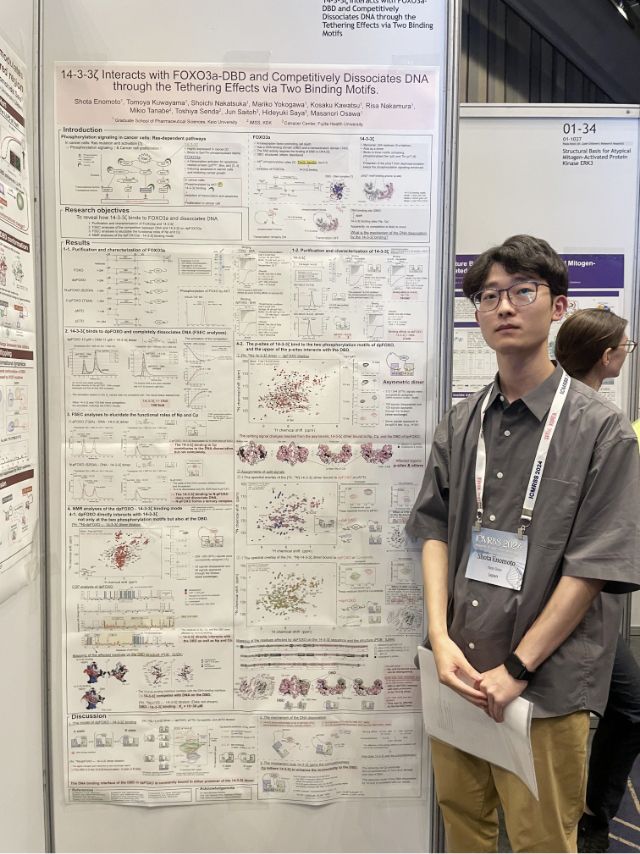

私は、韓国のソウルで開催された第30回ICMRBS学会に参加し、「14-3-3ζ Interacts with FOXO3a-DBD and Competitively Dissociates DNA through the Tethering Effects via Two Binding Motifs」という演題でポスター発表を行いました。がん細胞ではリン酸化シグナルが異常亢進し転写因子や翻訳調節因子が制御されることで、がん細胞の増殖につながります。リン酸化シグナルで機能を抑制される転写因子の一つにFOXO3aがあります。FOXO3aはアポトーシス関連タンパク質の発現を誘導する転写活性化因子ですが、がん細胞において、FOXO3aはリン酸化され、14-3-3ζタンパク質と結合することで、DNAから解離して転写活性化能を失います。これまで、14-3-3ζの結合によりリン酸化FOXO3aからDNAが解離するメカニズムは明らかにされていませんでした。そこで我々は、NMRによりリン酸化FOXO3aと14-3-3ζの相互作用を解析し、14-3-3ζが競合的にDNAを解離させることを明らかにしました。

本学会に参加することで、ポスター発表を通して自身の研究内容を世界中の研究者たちと議論することができただけでなく、NMRを利用した最先端の研究発表を聴講することができ、知見をより深めることができました。

最後にはなりますが、本学会に参加するにあたり、佐藤製薬株式会社様からの多大なるご支援を賜りましたことを、厚く御礼申し上げます。

(薬学研究科 修士課程1年/榎本 翔太)

29th International Society of Heterocyclic Chemistry congress

(2024年07月20日~07月28日)

(ポルトガル・アヴェイロ大学)

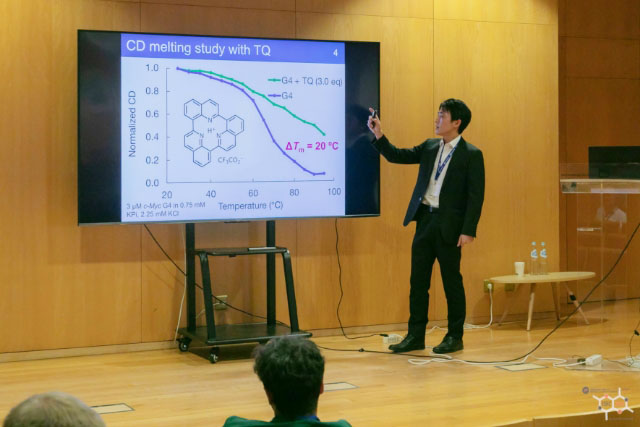

今回我々は、2024年7月21日から7月26日にポルトガルのアヴェイロ大学で開催された29th International Society of Heterocyclic Chemistry congressにて、TriQuinoline(TQ)誘導体合成法の開発と、その応用展開について発表しました。本研究では、効率的な誘導体合成プロセスを確立し、高収率で広範なTQ誘導体の合成を実現しました。今回開発に成功したTQ誘導体は、特異的にDNAのグアニン四重鎖(G4)に結合する能力を持つG4リガンドとして利用可能であり、がん治療や遺伝子調節研究における新しいツールとして期待されています。また、これらの誘導体は、環境汚染物質として知られている多環式芳香族炭化水素(PAH)の吸着剤としても応用可能であることが示され、その除去に向けた革新的な方法として期待されます。

本発表では、TQ誘導体の合成手法の詳細、物質の構造特性解析、およびG4結合能やPAH吸着性能に関するデータを示し、特にG4リガンドとしての機能やPAH除去効率の高さが評価され、参加者から多くの関心を集めました。活発な議論により新たな知見を得たことで、さらなる研究の発展が期待されます。

最後に、本発表の実現にあたり、多大なご支援をいただいた佐藤製薬株式会社様に深く感謝申し上げます。同社による資金提供がなければ、本成果を達成することは困難でした。今回の成果を元に、今後も応用研究を進め、医療や環境分野への実用化を目指していきます。

(薬学研究科 博士課程3年/狩俣 太雅)

NEURO2024(2024年07月20日~07月27日)

(福岡県福岡市)

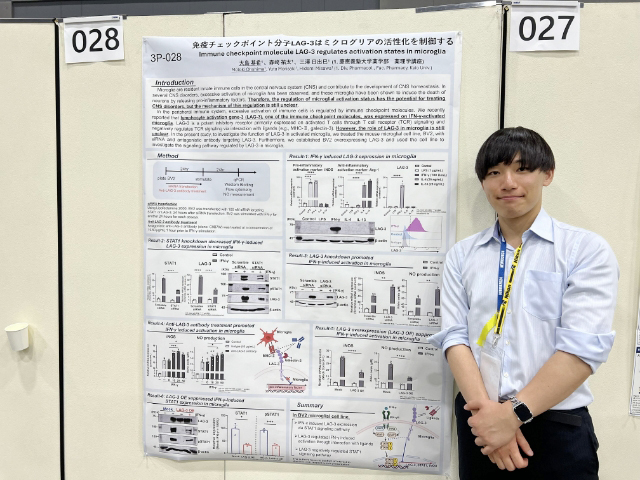

私は7月に福岡国際会議場にて開催されたNEURO2024に参加し、「免疫チェックポイント分子LAG-3はミクログリアの活性化を制御する」という演題でポスター発表を行いました。

中枢神経系 (CNS) の免疫細胞であるミクログリアは、神経細胞の発達やCNSの恒常性に寄与することが知られています。一方で、多くの神経疾患ではミクログリアの過剰な活性化により引き起こされる神経細胞傷害が病態の発症や進行に関与することが報告されています。そこで私は、ミクログリアの過剰な活性化を制御しうる因子として免疫チェックポイント分子に着目しました。その結果は、免疫チェックポイント分子の一つである lymphocyte activation gene 3 (LAG-3) が活性化したミクログリアに発現し、STAT1 シグナル伝達経路の抑制を介して活性化を制御していることを明らかにしました。

本学会は、神経疾患やグリア細胞の専門家が多く参加しており、私の研究に対する課題点や方向性、さらに臨床応用に関してまで専門家の方々と議論をすることができました。また、今回はアジア・オセアニア神経科学学会連合大会との合同開催ということもあり、多くの海外の研究者とも交流することができ、自身の英語のプレゼンテーション能力の向上にもつながりました。

最後になりますが、本学会に参加するにあたり、佐藤製薬株式会社様より研究奨励資金として多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

(薬学研究科 修士課程2年/大島 基希)