将来、医薬品を創りたい。

その夢を叶えるため、薬科学科へ。

理系科目は得意とは言えず、むしろ文系でした。

それでも、高校生の頃に抱いた「医薬品を創りたい」という夢のため、

諦めずに勉強を続け、慶應義塾大学薬学部薬科学科へ飛び込みました。

所属した分子創成化学講座では、熊谷直哉先生との出会いがあり、

じっくり基礎研究に取り組むことも創薬に携わる一つの道となるという新しい見方、

海外の研究環境の話から覚えた視野を広くする重要性など、

将来の研究職への夢につながるような、いくつものきっかけを受け取りました。

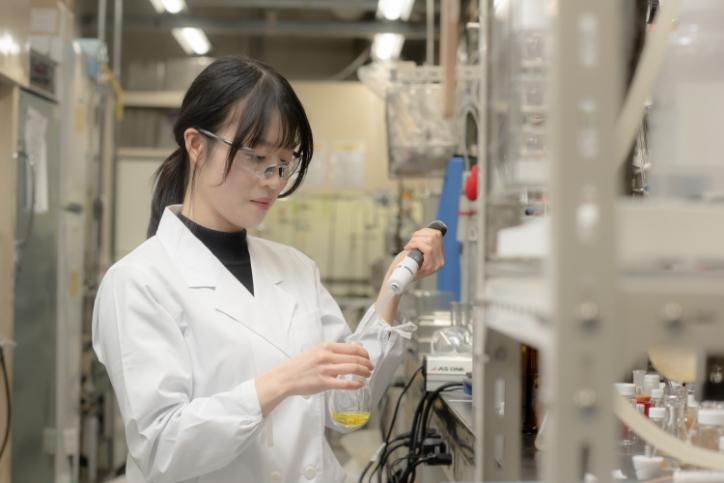

薬学研究科 薬科学専攻 後期博士課程2年

公平 実希(コウヘイ ミキ)

(2024年12月現在)

理系科目は不得意なのに、薬学部薬科学科を志望。

慶應薬学部から医薬品を創る夢を始めたい。

私が薬学を志したのは、ありきたりですが、医薬品を作りたいという思いが出発点でした。どうしてそう思い立ったのか、具体的な理由は思い出せないんですが、身近に難病の祖父がいたり、私自身も持病を抱えていたことが、潜在的な理由になっているのかもしれません。いずれにしても、薬学という学問を探究したいというよりは、医薬品を創る職業に就くことで、より広い範囲の人たちの役に立てるのではないかと考えていたと思います。高校生の私は、理系の学問を横断的に学べるというのが薬学部の良さであることをよくわかっていませんでした。

理系科目が得意とは言えず、むしろ文系タイプだったので、受験勉強は大変でした。周りのみんながどんどん成績を伸ばしていく中で、勉強方法の誤りに気付いたのはだいぶ後の方だったかもしれません。定期試験はゲームのようにこなせるものも多いでしょうが、長く机の前に座ることが許される受験勉強期間は考え抜いた方がいいと思います。

数ある薬学部の中で慶應薬学部を選んだ理由の一つは、がんばっている人が多そうだ、というイメージの良さです。どういう環境に身を置くかは大事なことだと常々思っています。もう一つの理由は、研究に力を入れているところです。医薬品を創りたい、研究がしたいという思いを抱えて入学を志したので、研究に没頭できる薬科学科一択でした。学部卒業後は、さらに研究を続けるため、大学院薬学研究科薬科学専攻に進学しました。

分子創成化学講座では、蛍光分子の研究に没頭。

高い専門性を身につけて、将来の研究職に備える。

現在は、熊谷 直哉 先生の分子創成化学講座に所属し、光を発する蛍光分子の研究をしています。蛍光分子の有機化合物は、機能性材料としてだけでなく、生命現象を可視化するツールとしても期待を集めています。私たちのグループでは、蛍光分子の構造の核となるものを見つけました。その発見をもとに、蛍光分子はどうして光るのか、そのメカニズムを解き明かそうとしています。また、蛍光のメカニズムを解析することは、蛍光分子を応用する方法の考案につながります。

熊谷先生は、基礎研究を純粋に楽しむタイプの方で、何かに役立つかどうかにはこだわらない方です。卒論や修論はどうしてもゴールがある方が書きやすいように思えてしまいますが、実験とは希望と違うことが起きるのがほとんどで、そこにどのように有意性を見出せるか、これも新しい発見のトリガーになり得るんだと学びました。私は、医薬品を創りたい思いがあり、創薬に直接つながりそうな、バイオと化学の融合のようなテーマを考えていたのですが、先生の「化学なら化学と、一つのことを専門的に極めている人材が世の中に求められているのでは」という言葉に自分の考え方が変わりました。専門性を高めて、深い知識を持った上で議論できる自分になれれば、将来、創薬に関わる機会が訪れても、しっかり貢献できるのではと思い、楽しんで今の研究に取り組んでいます。

やりたいことがあるかが最も大切。

自主性が重んじられる、研究には理想的な環境。

分子創成化学講座で最も大切なことは、自分のやりたいことを持っているかどうかです。教科書に書いてあることに疑問を持ってきた人には、やりたい研究がとことんやれる理想的な環境だと思いますし、答え合わせが好きだった人にはおそらく向かないです。

スタッフ陣には化学好きが集まっているので、何か迷ったり、行き詰まったりした時も話を聞いてもらえます。やりたいことがある学生にはある程度の自由が与えられ、学生の自主性が最大限に重んじられています。

また昨年、「ドイツに研究留学に行かせてもらえないか」というわがままを先生に申し出ました。ラボ立ち上げ以来初めてのことだったので先生も迷うところもあったと思いますが、最終的には多くのサポートをいただき、希望を叶えていただきました。ドイツでの研究は5ヶ月ほどの短いものではありましたが、全てが新鮮で苦労も楽しく、学生には勿体無いほどのありがたい良い経験となりました。また、日頃から自分が創りたいものを創りなさいとおっしゃっていて。分子のことは自分のおもちゃだと思いなさいとも。厳しい面も少し変わった面ももちろんあるのですが、基本的には自由で大らかで、そういう雰囲気がこの研究室の魅力だと思います。

夢が叶い、製薬会社に研究職として就職。

英語への取り組みをグローバル企業でも活かせれば。

私は、就職活動はすでに終えていて、製薬会社の研究職に就く予定です。高校生の頃からの夢が叶いました。就職先はグローバルな事業活動を展開しているので、将来的には海外を視野に入れた研究に貢献したいと思っています。

日本の英語教育でよく言われる通り、高校生の頃は読み書き専門で話せず、リスニングも群を抜いてできなかった記憶があります。思えば、グローバルという概念が本格的に日常の思考回路に入ってきたのもラボに入ってからだと思います。スタッフ陣は海外でのポスドク経験がある先生か中国人の先生か、外研(学外の連携研究機関)には、当たり前に外国人のポスドクの方々がいらして、海外は非日常だと思っていた私に、あくまでグローバルは「日常」、という大きな思考の転換をもたらしてくれました。特に熊谷先生は普段から海外での研究活動についていろいろ話してくださるので、私が海外に興味を持つきっかけをさらに自然に作ってくれていたと感じます。詳細は覚えていませんが、先生と話す中で英語での発表を始めることも決めました。最初はとても嫌なイベントでしたが、1年間繰り返すことで人前で英語を喋ることに抵抗がなくなってきたのは確かです。さらに英語を喋る機会があって初めて英語を上手になろうと思うものだということは強く感じます。スマホを見たい時は英語に関連するものを見るチャンスと思うようにし、僅かでも英語に触れる時間を作れるように意識しています。さらに英語への抵抗がなくなったことで、ドイツへの短期留学も自ら動き出すことができました。留学に行けたのは、紛れもなく先生のお力添えのおかげですが、自分のやりたいことを主張し続ける自信は日々の積み重ねが作ってくれたと思います。