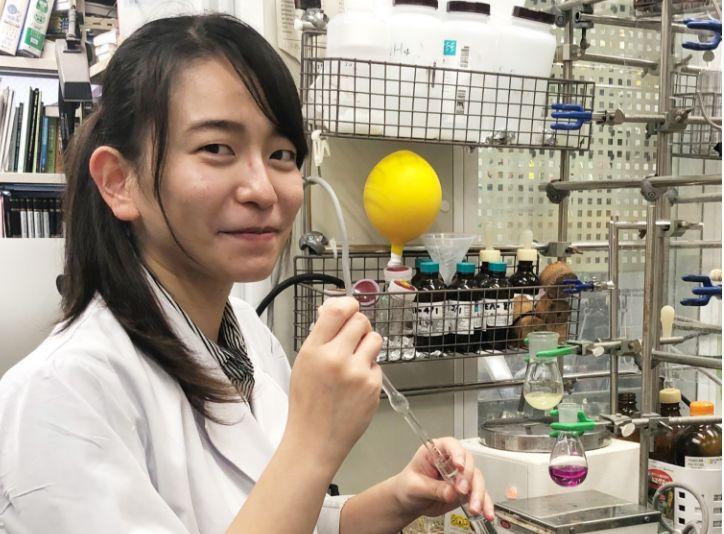

薬を“つくる方法”を“つくる”

薬になる化合物は、植物や微生物などの生物の体内から見つかることもあります。

しかし、多くの場合は量が十分ではありません。

藤田さんはそのような化合物を効率よくたくさん作る方法や、

手に入る素材から簡単に作る方法など、薬を“つくる方法”について研究しています。

薬学研究科 薬科学専攻 後期博士課程3年

藤田 理愛(フジタ リエ)

2021年12月時点

撮影:慶應義塾大学薬学部

うまくいくまで何度でも試す

「つくる方法がまだなかったり、難しそうだったりする化合物と出会うとワクワクします」。まず、その化合物の化学構造式を前に、どのような部品を使い、どのような順番で反応させるのがよいかを考えるのです。「自分で実際に薬になる化合物をつくる過程はとにかく楽しい」。でも、思った通りにはいきません。そんなときは、論文や先生や研究仲間との会話からヒントを得て、また少し違う方法を試します。何度も試行錯誤するなかで、予想外の反応に出会ったり、新しい効果をもった化合物のつくり方が見つかったりするといいます。「だからこそ、うまくいっても、うまくいかなくても面白いんです」。

藤田さんは、植物から大量に得られる化合物からわずか6工程で、薬となりうる希少な化合物を大量合成できる方法や、化合物の化学構造を自由に変えることで薬の効果を調整する方法を生みだしました。

知識をフル活用して社会に還元していく

大学では、慶應義塾大学病院で医者と薬剤師とが連携して働く姿を見たり、患者さんの声を直接聞いたりできる機会があり、自分たちが学んだ知識や日々の研究成果の社会での活かし方を考える機会も充実していたようです。「卒業後は製薬会社で、今まで培ってきた知識をフル活用して社会に還元していきます」と藤田さん。大学で研究を続けていくことも考えましたが、研究を深めてきたからこそ、薬をつくって患者さんに届けたいという気持ちが強くなったそうです。

「将来は、病気を根本的に治すことのできる治療薬の開発につながる研究をしたいです。進行を遅らせたり、症状を軽減させたりする薬は多くあるけれど、根本的に治すことができるものはまだ少ないのが現状です」。そう話す藤田さんの声は、次の挑戦に向けたエネルギーに満ちあふれています。

- Q.あなたにとって薬学とは?

- A. 体のしくみや機能を知り、得た知識を薬にこめて世に出すこと